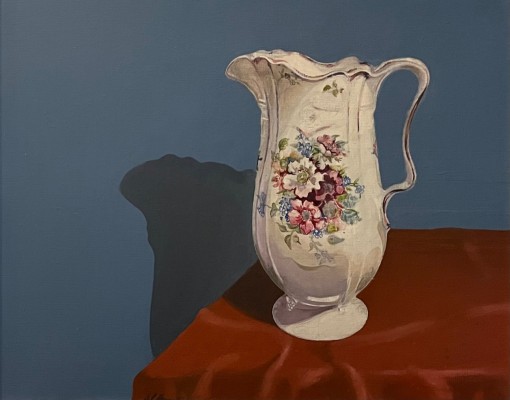

La jarra ingresó a la colección del Museo Castagnino+macro en 2021 a través del legado efectuado por la escritora Gladys Onega, integrante del círculo que habían frecuentado Juan Pablo Renzi y su mujer, María Teresa Gramuglio durante su estancia en Rosario a fines de los años 60 y principios de los 70.1

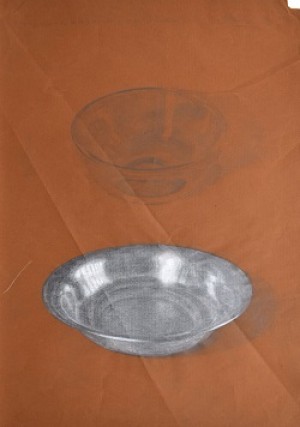

Fechada en 1975, la obra se inscribe en la etapa de retorno a la pintura luego de años sin producción artística: las acciones de 1968 lo habían desplazado a una pausa en la que sólo se enfocó en el diseño gráfico y la publicidad. Según sus palabras, “no había voluntad ética para hacerlo”2. En esta nueva etapa Renzi retomó el acto de pintar cómo medio para reflexionar sobre La Pintura: exploró sus convenciones, las encrucijadas del lenguaje pictórico, el significado de la representación, la mimesis, el problema de la apariencia y la tensión con la realidad. En una entrevista firmada por Beatriz Sarlo, afirmaba que lo hizo “con toda la carga de subjetividad que la pintura puede soportar”.3

En La Jarra se entregó al realismo minucioso y estudió la pieza de porcelana, sus concavidades y convexidades, el brillo, la decoración. El espacio vacío, la mesa apenas rebatida y la gran sombra proyectada sobre el fondo plano crean la inquietud propia de la ficción, del artificio. La cita -una operación frecuente en su producción- es ahora a las naturalezas muertas de Augusto Schiavoni (Rosario, 1893- 1942), en la manera de resolver el espacio y el tono subjetivo de la obra, y también a las de Manuel Musto (Rosario, 1893- 1940), en el nivel de detalle de representación de la porcelana y el uso del color puro. Ambos artistas fueron referencias en esta etapa: en el caso de Schiavoni, Renzi lo había estudiado en la época de taller junto a su maestro Juan Grela (San Miguel de Tucumán, 1914-Rosario, 1992) y lo consideró un “precursor paradigmático para el movimiento de vanguardia de Rosario de los años 60”, destacando siempre la influencia del rosarino en su propia obra e incluyéndolo en el núcleo de artistas -junto a Antonio Berni y Lucio Fontana- que según su visión, contribuyeron a consolidar la identidad artística de Rosario4. Lo reconoce moderno e inconformista y distinguirá siempre su acción transgresora y su singularidad5.

En la vasta documentación conservada en el Archivo IIAC del Instituto de Investigaciones en Arte y Cultura Dr. Norberto Griffa de la Universidad Nacional de Tres de Febrero, un documento titulado TEXTO DE ARTISTA (Sobre el realismo) ilumina sobre las reflexiones de nuestro artista sobre la pintura en el año 1980. Allí cuestiona, “¿[…] qué es la “realidad” del Realismo sino una convención más?”6

En este borrador mecanografiado -antecedente del artículo publicado en la revista Artinf- escribe: “[el objetivo principal del realismo es] crear una idea: la elección de un tema banal, su transposición a la tela (utilizando la mediación fotográfica o no) para realizar un verosímil imaginario que insume gran cantidad de trabajo, pero, también, la utilización de todos los recursos técnicos de la pintura, son las partes de un proceso de mediatización y distanciamiento en el que el tema representado pierde toda importancia como tal, pero queda allí materializado para atestiguar que se ha realizado una representación. Su tema, fundamentalmente, sería la representación misma y la exaltación al máximo de un viejo problema del arte: el de la contradicción entre la materialidad bidimensionalidad del soporte y la tridimensionalidad imaginaria de lo representado”7.

La jarra expresa su oficio, el virtuosismo de su pincel, pero la densidad de su significado plantea inagotables capas de sentido. Cabe destacar también que la misma imagen de la jarra de porcelana fue publicada en el catálogo de la galería Balmaceda en Buenos Aires en 1976 a propósito de su primera exposición luego de Tucumán Arde. En el catálogo se reproduce El retrato del pintor Musto (1976), Autorretrato (1976) y La jarra, en una versión sin la mancha plana de la sombra sobre el fondo. ¿Es otra pintura? ¿Es la versión que actualmente se halla en la colección del museo intervenida más tarde por el artista? Una inquietud más que pronuncia nuestra pintura.

María de la Paz López Carvajal

BIBLIOGRAFÍA

1 Gladys Onega (Acebal, Santa Fe, 1930 – Rosario, 2010) trabajó en la Universidad Nacional del Litoral como profesora de Literatura Argentina hasta 1976, año que se exilió. Vivió en México y luego en Estados Unidos. Regresó a la Argentina en 1989. Ver Bravo Herrera, Fernanda Elisa; Memorias de la infancia en la pampa gringa: Cuando el tiempo era otro, de Gladys Onega, Teseo, 2022; 89-121 consultado en https://www.editorialteseo.com/archivos/22414/migraciones-y-mujeres/ el 7 de enero de 2025.

En Rosario en los años 60 integró el equipo de la revista Setecientosmonos, en la que cooperaron, entre otros, Adolfo Prieto, María Teresa Gramuglio, Nicolás Rosa y Juan José Saer. Ver Rosario Spina, Conexión Saer en diario La Capital, Rosario, 7 de enero de 2018. Consultado en

https://www.lacapital.com.ar/cultura-y-libros/conexion-saer-n1535014.html el 7 de enero de 2025.

2 Sarlo, Beatriz, Juan Pablo Renzi o la unidad en los límites en catálogo Juan Pablo Renzi, obras de 1963 a 1984, Rosario, Museo Municipal de Bellas Artes Juan B. Castagnino, 1984, p. 14.

3 Ibidem, p. 10.

4 Renzi, Juan Pablo, La transgresión de Schiavoni, 1989, borrador consultado el 8 de noviembre de 2024 en https://archivoiiac.untref.edu.ar/borrador-del-articulo-de-juan-pablo-renzi-titulado-la-transgresion-de-schiavoni

5 Ver Renzi, Juan Pablo, La transgresión de Schiavoni, 1989, s/p.

6 Renzi, Juan Pablo, TEXTO DE ARTISTA (sobre el realismo), (borrador mecanografiado), 1980, p. 5, en https://archivoiiac.untref.edu.ar/borrador-del-articulo-de-juan-pablo-renzi-texto-de-artista-sobre-el-realismo, consultado el 2 de diciembre de 2025.

7 Ibidem, p. 8.

Renzi, Juan Pablo

Casilda, provincia de Santa Fe, 1940

Buenos Aires, 21 de mayo de 1992

En la Escuela Municipal de Bellas Artes de Pergamino estudió dibujo y pintura con Gustavo Cochet. Entre 1960 y 1966 concurrió al taller de Juan Grela, en la ciudad de Rosario. Cursó cuatro años de Bioquímica en la UNR, carrera que abandonó en 1962 para dedicarse de lleno a la producción plástica.

Entre 1963 y 1966 realizó sus primeras exposiciones, presentando una serie de grandes telas que manifestaron la influencia de los expresionismos extranjeros. En esa época compartió sus experiencias junto a sus compañeros de taller Aldo Bortolotti, Eduardo Favario y Carlos Gatti.

El general Mambrú, fue realizada el año en el que se produjo en Argentina el golpe de estado llevado a cabo por el General Juan Onganía. Obra paradigmática que marcó el cierre del período expresionista de Renzi. Asimismo, cargada de ironía y manifestante de una clara postura política, esta pintura constituye el primer antecedente de un gran cambio que condujo al autor a enrolarse en el campo de la vanguardia estética y política.

A posteriori, el artista inició una etapa de alejamiento de la pintura. Paulatinamente, derivó en la construcción de objetos e instalaciones. Modalidades con las que representó ideas específicas utilizando pocos elementos. 1000 litros de agua y 1000 litros de aire y Agua de todas partes del mundo son trabajos que dieron cuenta de la especificidad de sus reflexiones. Dichas experiencias culminaron en 1968 con la realización de la serie Paisajes.

A lo largo de ese proceso en donde ahondó en el Conceptualismo, sus propuestas adquirieron un tono más activista. Situación que se agilizó en 1968, al convertirse en uno de los principales promotores e integrantes del movimiento de vanguardia de Rosario. Tucumán Arde fue una obra de acción a través de la cual se puso en evidencia tanto la oposición a los medios de legitimación vigente como las expresiones políticas colectivas de dicho grupo.

Luego del gran impacto causado en el campo artístico por esa presentación, Renzi abandonó la actividad plástica por razones éticas y estéticas.

No obstante, radicado en Buenos Aires, reinició su actividad plástica en 1975 con un marcado realismo, tomando como referentes a Augusto Schiavoni y Manuel Musto. A fines de los años 70, ese lenguaje se tornó más conceptual y en la posterior década, sus imágenes se caracterizaron por una figuración más libre. En ellas, el gesto y la pincelada permitieron trazar puntos de contacto con las estéticas neoexpresionista y neofigurativas. En 1985 volvió a fijar su atención en la representación pictórica de objetos cotidianos. A partir de un lenguaje expresivo de tono dramático plasmó dichos elementos.

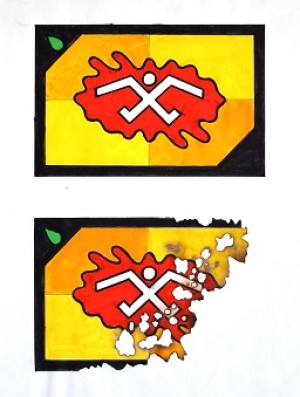

En su último período de producción, Renzi empleó algunos íconos utilizados por los artistas de las vanguardias rusas. Estrellas de cinco puntas, martillos y letras fueron algunos de ellos. Esas formas condujeron al artista a entablar vínculos con distintos momentos de la pintura moderna, en tanto empleó a la cita como mecanismo de apropiación y resignificación del pasado. Procedimiento llevado a cabo en función de una reflexión sobre la historia del arte, los acontecimientos históricos, sociales y políticos del contexto.

En 1990 realizó la instalación Superficies Iluminadas en el CCR, y en 1991, un mural cerámico en la estación de subte Medrano de Buenos Aires.

A lo largo de su carrera dictó numerosas conferencias sobre artes plásticas, escribió manifiestos y prólogos de catálogos. Se desempeñó como Profesor de Pintura en la ENBAEC, y coordinador del taller de pintura del CCR. También como diseñador gráfico y publicista. Además, realizó performances, audiovisuales, producciones multimedia y experimentales.

Expuso sus obras en forma individual y colectiva en galerías y museos de Argentina, Uruguay, Colombia, México, Brasil, Venezuela, España, Inglaterra y Bélgica.

Obtuvo, entre otras, las siguientes distinciones: Mención de Honor, Salón de Arte Moderno, AAR 1965, Gran Premio Adquisición, Salón de Pintura Joven del Litoral 1966, Faja de Honor Ver y Estimar 1968, Premio de Honor Prilidiano Pueyrredón 1982, y Premio Mención al Artista del Año, AICA 1982.

El general Mambrú, 1965-1966

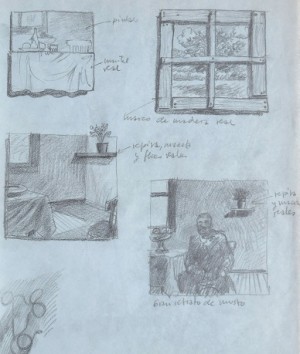

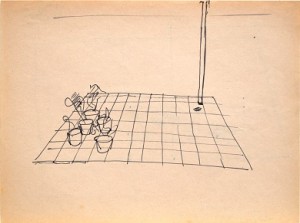

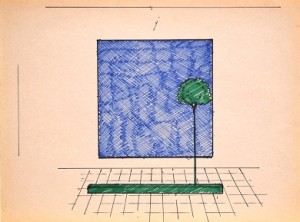

El general Mambrú, 1965-1966 sin título (Block de Bocetos de proyectos realizados entre 1966 y 1968),

sin título (Block de Bocetos de proyectos realizados entre 1966 y 1968),  sin título (Block de Bocetos de proyectos realizados entre 1966 y 1968),

sin título (Block de Bocetos de proyectos realizados entre 1966 y 1968),  sin título (Block de Bocetos de proyectos realizados entre 1966 y 1968),

sin título (Block de Bocetos de proyectos realizados entre 1966 y 1968),  sin título (Block de Bocetos de proyectos realizados entre 1966 y 1968),

sin título (Block de Bocetos de proyectos realizados entre 1966 y 1968),  sin título (Block de Bocetos de proyectos realizados entre 1966 y 1968),

sin título (Block de Bocetos de proyectos realizados entre 1966 y 1968),  sin título (Block de Bocetos de proyectos realizados entre 1966 y 1968),

sin título (Block de Bocetos de proyectos realizados entre 1966 y 1968),  Autorretrato con nubes, 1966

Autorretrato con nubes, 1966 E lucevan le stelle (La noche estrellada),

E lucevan le stelle (La noche estrellada),  La tristeza de Darwin, 1982

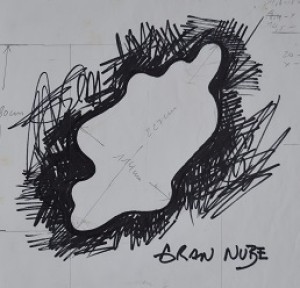

La tristeza de Darwin, 1982 Gran Nube, objeto de pared, 1966/2009

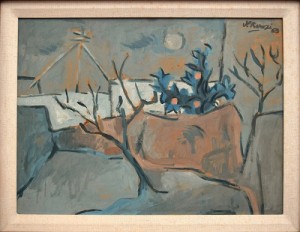

Gran Nube, objeto de pared, 1966/2009 Naranjas (Homenaje a Schiavoni I), 1963

Naranjas (Homenaje a Schiavoni I), 1963 Bodegón azul, 1964

Bodegón azul, 1964 Sin título (bodegón), 1965

Sin título (bodegón), 1965 En primavera todo es bello y hermoso, 1965

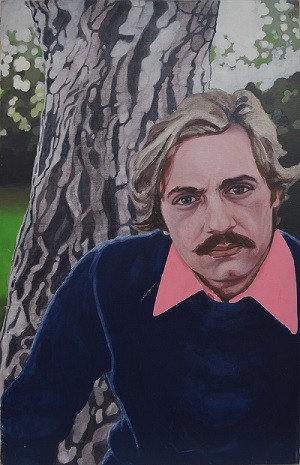

En primavera todo es bello y hermoso, 1965 Autorretrato, 1973

Autorretrato, 1973 La dama del gato (María Teresa Gramuglio de Renzi), 1974

La dama del gato (María Teresa Gramuglio de Renzi), 1974 Oscuro beso de la mañana, 1984

Oscuro beso de la mañana, 1984 Meditaciones del holandés, 1988/89

Meditaciones del holandés, 1988/89 Bodegón ecléctico I, 1985

Bodegón ecléctico I, 1985 Luces malas, 1990

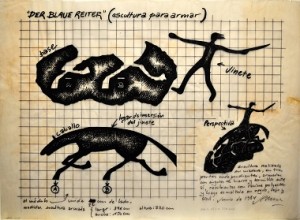

Luces malas, 1990 Der blaue reiter, escultura para armar (planta), 1984

Der blaue reiter, escultura para armar (planta), 1984 Der blaue reiter, 1984

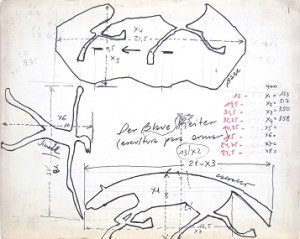

Der blaue reiter, 1984 Der blaue Reiter (escultura para armar), 1984

Der blaue Reiter (escultura para armar), 1984 Jinete azul (Der blaue reiter), 1984

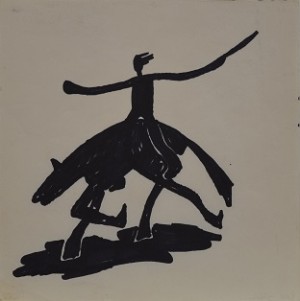

Jinete azul (Der blaue reiter), 1984 Sin titulo (Boceto Jinete azul), 1984

Sin titulo (Boceto Jinete azul), 1984 Sin titulo (de la serie Jinete azul), 1984

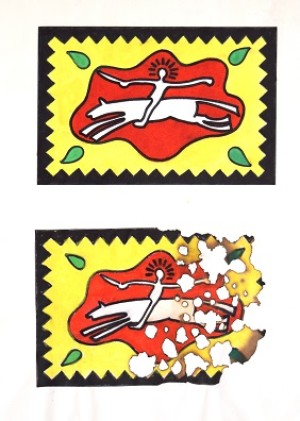

Sin titulo (de la serie Jinete azul), 1984 Sin titulo (de la serie Jinete azul), 1984

Sin titulo (de la serie Jinete azul), 1984 Sin título (Boceto jinete azul), 1984

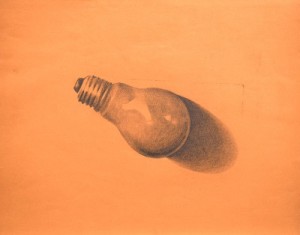

Sin título (Boceto jinete azul), 1984 Lampara y frutera (DIPTICO), 1981

Lampara y frutera (DIPTICO), 1981 Sin título (Boceto), C.1975

Sin título (Boceto), C.1975 El fantasma de la elipse, 1981

El fantasma de la elipse, 1981 Ultima frase, 1981

Ultima frase, 1981 Representación de la forma y el volúmen , en proporción del contenido del lago del Parque Independencia , 1966/2009

Representación de la forma y el volúmen , en proporción del contenido del lago del Parque Independencia , 1966/2009 Gran Nube, objeto de piso., 1966/2009

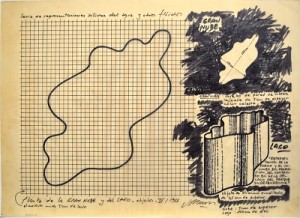

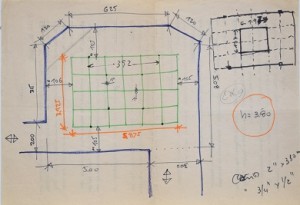

Gran Nube, objeto de piso., 1966/2009 Planta de la gran nube y el lago , 1966

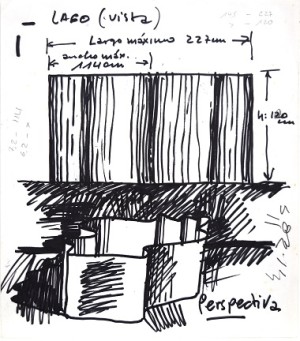

Planta de la gran nube y el lago , 1966 Lago, vista y perspectiva, 1966

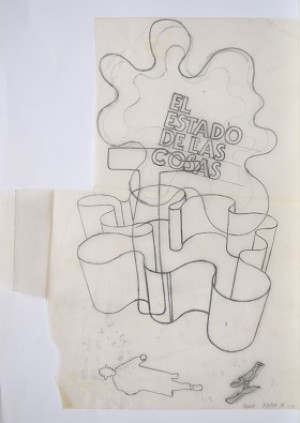

Lago, vista y perspectiva, 1966 El estado de las cosas, c.1984

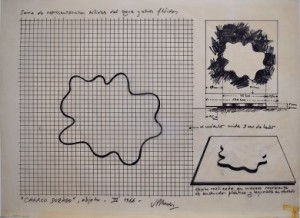

El estado de las cosas, c.1984 Charco dorado , 1966

Charco dorado , 1966 Gran nube,

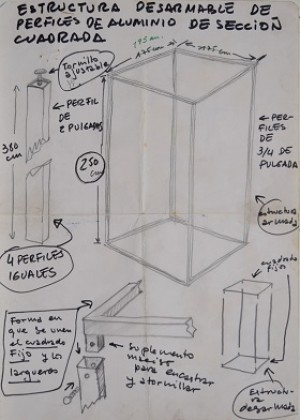

Gran nube,  Prisma de aire. Coordenadas espaciales de un prisma de aire , 1967/2009

Prisma de aire. Coordenadas espaciales de un prisma de aire , 1967/2009 Prima de aire. Fotografía de Norberto Puzzolo intervenida por J.P.Renzi., 1984

Prima de aire. Fotografía de Norberto Puzzolo intervenida por J.P.Renzi., 1984 Sin título, Plano de “Grados de libertad de un espacio real", 1984

Sin título, Plano de “Grados de libertad de un espacio real", 1984 Sin titulo.Planta de “Grados de libertad de un espacio real", 1967/1984

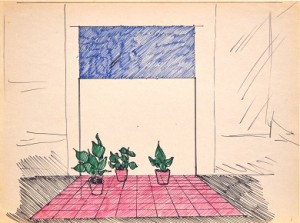

Sin titulo.Planta de “Grados de libertad de un espacio real", 1967/1984 "Paisaje 1968" (Boceto),

"Paisaje 1968" (Boceto),  "Paisaje" (Boceto),

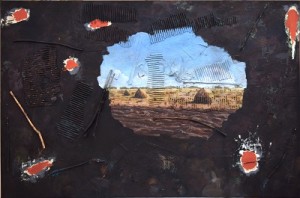

"Paisaje" (Boceto),  Paisaje de la mancha, 1984

Paisaje de la mancha, 1984 Sin título, Proyecto Paisaje 1968 (boceto), 1968

Sin título, Proyecto Paisaje 1968 (boceto), 1968 sin título (Block de Bocetos de proyectos realizados entre 1966 y 1968), 1966/1968

sin título (Block de Bocetos de proyectos realizados entre 1966 y 1968), 1966/1968 Agua de todas partes del mundo, de la serie Proyectos con agua, 1967/2025

Agua de todas partes del mundo, de la serie Proyectos con agua, 1967/2025 Paisaje, 1968/2025

Paisaje, 1968/2025 Paisaje de la mancha, 1968/2025

Paisaje de la mancha, 1968/2025 sin título (Block de Bocetos de proyectos realizados entre 1966 y 1968),

sin título (Block de Bocetos de proyectos realizados entre 1966 y 1968),  sin título (Block de Bocetos de proyectos realizados entre 1966 y 1968),

sin título (Block de Bocetos de proyectos realizados entre 1966 y 1968),